Bildungscampus Althangrund – Studierende erarbeiten Urban-Lab-Ansätze

Alte WU? UZA? Althangrund West? An der Spittelau? Wie wird das Gelände des zukünftigen Bildungscampus Althangrund überhaupt genannt? Eine grundlegende Frage, auf die die Studierenden der Lehrveranstaltung „Urban Labs: Ansätze, Methoden, Skills“ bei zahlreichen Gesprächen mit Akteur:innen vor Ort gestoßen sind.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung recherchierten Studierende der Masterstudien Raumforschung und Raumordnung sowie Geography: Global Change and Sustainability im Wintersemester 24/25 verschiedene Praktiken am geplanten Bildungscampus Althangrund und in dessen Nachbarschaft und führten Erhebungen mittels Interviews, Begehungen und Surveys durch.

Ziel war es einerseits, die vielfältigen jetzigen Nutzungsformen zu dokumentieren und bestehende Daten und Forschungen aufzubereiten. Andererseits sollte dieser Forschungsprozess genutzt werden, um mit unterschiedlichen Akteur:innen (Anrainer:innen, Vereinen, Initiativen, usw.) ins Gespräch zu kommen und mehr über deren Meinungen, und Wahrnehmungen der momentanen Situation zu erfahren. Es wurden Fragestellungen formuliert, welche für zukünftige Partizipationsprozesse im Rahmen der Planung des Bildungscampus Althangrund von Relevanz sein können.

Die Forschung wurde in drei Themenbereichen/Gruppen durchgeführt:

Kinder und Jugendliche

Frei- und Grünräume

Solidarität und Teilen

Ein ortsbezogener Mixed-Methods-Ansatz ermöglichte es den Studierenden neue Forschungsmethoden kennenzulernen sowie anzuwenden und somit vielfältige Blickwinkel, Daten und Beobachtungen zusammenzubringen. So konnten innerhalb eines kurzen Zeitraumes interessante Ergebnisse erzielt werden.

Um herauszufinden, ob und wie die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in den Planungsprozess rund um den Bildungscampus Althangrund bislang einbezogen wurden und welche Bedürfnisse diese haben, wurde ein Interview mit der Bezirksvorsteherin sowie mit einem Schulsprecher im 9. Bezirk durchgeführt. Zudem nutzte die Gruppe PPGIS (Public Participation Geographic Information System), um ortsbezogene Daten zu Nutzungen und dem individuellen Befinden von Kindern und Jugendlichen an ausgewählten Orten im Bezirk zu erheben. Eine nicht-teilnehmenden Beobachtung gab weiteren Aufschluss über die Nutzung von verschiedenen Orten.

Kernergebnisse:

Jugendliche legen großen Wert auf konsumfreie, überdachte Räume, die ihnen Freiraum zur Entfaltung bieten. Besonders gefragt sind Räume, die selbst verwaltet oder zumindest niederschwelligen Zugang ermöglichen. Diese Orte bieten Schutz vor schlechtem Wetter und ermöglichen es den Jugendlichen, sich unabhängig und ohne kommerziellen Druck zu bewegen. Zudem wünschen sich Jugendliche mehr Transparenz zu Standorten und Nutzungsoptionen von Sporteinrichtungen. Sie äußerten Interesse an einer Einbindung in die Planungsprozesse. Ein engerer Dialog bei der Planung von öffentlichen Räumen und Freizeitangeboten könnte sicherstellen, dass die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen besser berücksichtigt werden.

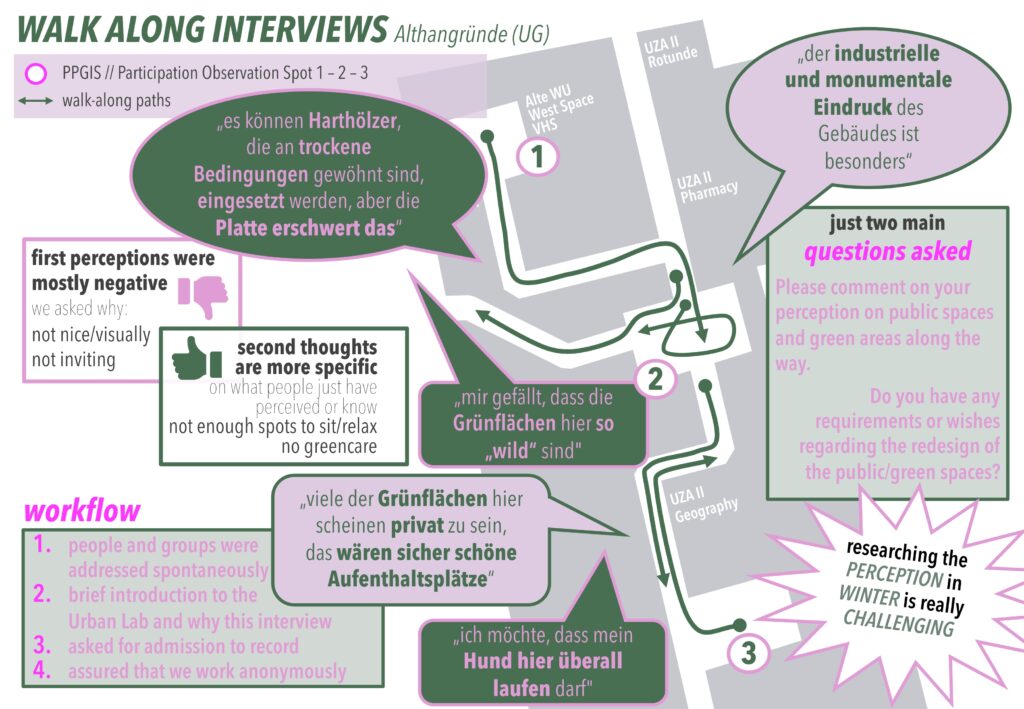

Die Gruppe der Frei- und Grünräume beschäftigte sich mit der Wahrnehmung und den Funktionen öffentlicher Räume auf dem Gelände des geplanten Bildungscampus Althangrund. Auch konnte aufgezeigt werden, welche Veränderungen am Gelände für potenzielle Nutzende in Zukunft wichtig sind. Dafür nutzte die Gruppe Methoden wie Walk-Along-Interviews, PPGIS und nicht-teilnehmende Beobachtungen.

Kernergebnisse:

Die Gruppe stellte fest, dass es besonderen Bedarf an zugänglichen Grünflächen und konsumfreien Sitzmöglichkeiten Zudem besteht der Wunsch nach mehr kühlenden und schattenspendenden Pflanzen. Weiters zeigte diese Gruppe auf, dass die vorhandenen Grün- und Freiflächen nicht nur von Studierenden und Universitätsmitarbeitenden, sondern auch von Anrainer:innen genutzt werden.

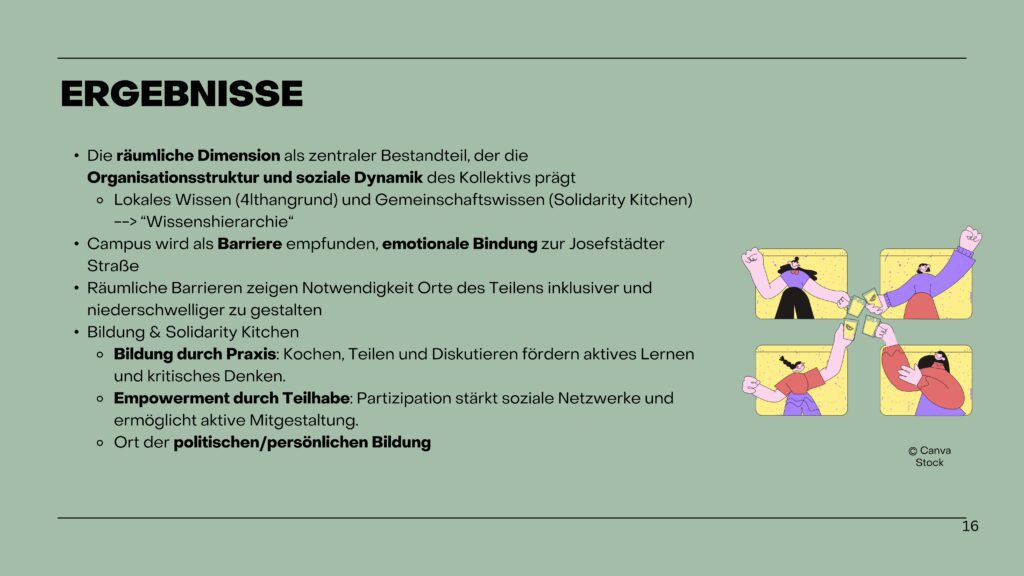

Die Gruppe Solidarität und Teilen beschäftigte sich mit Sharing-Praktiken am geplanten Campus und dessen Umgebung, die besonders in der momentanen Nutzung der Alten Mensa gefördert werden. Dabei fokussierten sie sich auf die Praktiken des Teilens und der politischen Aktion im Rahmen der Soli-Kitchen. Diese Gruppe verwendete ebenso PPGIS, teilnehmende Beobachtungen und Timeline-Interviews.

Kernergebnisse:

Die Gruppe hat als einen zentralen Punkt die gewünschte Integration temporärer Kulturprojekte in die langfristige Planung des Bildungscampus Althangrund erarbeitet. Außerdem wurde deutlich, dass kollaborative Sharing-Praktiken neben dem Teilen von Ressourcen mit der Nachbarschaft auch den Austausch von Wissen fördern. Zudem wurde die Notwendigkeit erkannt, Orte des Teilens inklusiver und niederschwelliger zu gestalten. Schließlich wurde die räumliche Dimension – die Aktivitäten im Kulturzentrum 4lthangrund sowie Essensverteilung in der Josefstädterstraße – als entscheidender Faktor für die Organisationsstruktur und soziale Dynamik des Kollektivs identifiziert.

Die Ergebnisse der Studierenden bieten einen wertvollen Ansatzpunkt für die Fortführung des Dialogs mit Akteur:innen vor Ort. Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus den verschiedenen Themenbereichen lassen sich Informationen für die weiteren Planungsprozesse des Campus Althangrund ableiten (auch wenn die erreichten Stichproben nicht repräsentativ sind). Die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Gestaltung von Frei- und Grünräumen sowie kollaborative Sharing-Strukturen sind essenzielle Aspekte, die in zukünftige Planungen einfließen sollten. Der kontinuierliche Austausch und die enge Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteur:innen sind entscheidend, um eine zukunftsfähige und bedarfsgerechte Gestaltung des Bildungscampus Althangrund sicherzustellen. So werden Planungsprozesse nicht nur transparent, sondern auch partizipativ und nachhaltig.

Wie das Gelände des geplanten Bildungscampus Althangrund letztlich genannt wird, bleibt offen – vielleicht wird sich im Laufe der Zeit ein Name finden, der die Vielfalt der Ideen und Perspektiven widerspiegelt, oder es bleibt eine lebendige Diskussion, die den Campus weiterhin begleitet.

Text: Svenja Stahlhut, 2025